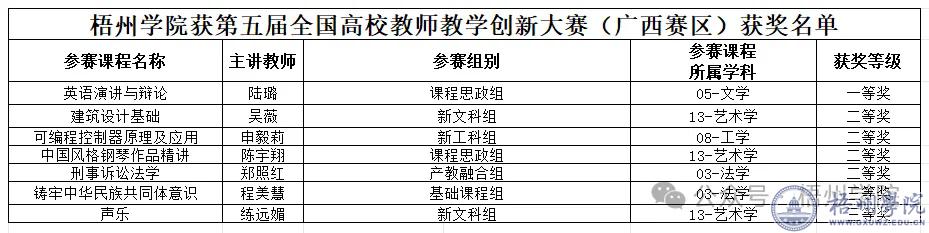

在最近結束的

第五屆全國高校教師教學創(chuàng)新大賽(廣西賽區(qū))上

我校教師憑借

過硬的教學實力和創(chuàng)新方法載譽而歸

這榮光,非止于獎臺一瞬

實為我校全體教師

潛心教書、精研教藝、以心育才的縮影

本屆大賽由廣西高等教育學會主辦,旨在推動高校教師教學創(chuàng)新能力的提升,促進教育教學改革。賽事分為校賽、區(qū)賽及現(xiàn)場賽三個階段,吸引了全區(qū)眾多高校教師參與。根據(jù)《關于公布第五屆全國高校教師教學創(chuàng)新大賽廣西賽區(qū)獲獎結果的通知》,經(jīng)過網(wǎng)絡評審、現(xiàn)場評審綜合評定、公示等環(huán)節(jié),全區(qū)高校共184個教師團隊獲獎。梧州學院7支參賽教師團隊表現(xiàn)優(yōu)異,均取得了優(yōu)異的成績,榮獲得一等獎1項、二等獎4項、三等獎2項。

現(xiàn)在讓我們一起聽聽

獲獎教師們的

課程介紹以及她們的獲獎感悟吧

陸璐

課程思政組一等獎

陸璐老師及課程團隊以商務英語專業(yè)課程《英語演講與辯論》參賽課程思政賽道,秉承“立足中國,溝通世界”的思政育人理念,構建“四層-六環(huán)-五維”模式的課程思政教學創(chuàng)新體系。課程進行了具有“創(chuàng)新性、高階性、挑戰(zhàn)度”的教材章節(jié)內容重構,融合智慧教學資源,致力于解決思政教學中的“真實問題”,形成了“理解-認同-傳播”的育人閉環(huán),實現(xiàn)“實戰(zhàn)型”應用能力的培養(yǎng)。

獲獎感悟:本次比賽對我來說是一次挑戰(zhàn),從打磨教學設計、優(yōu)化創(chuàng)新報告、精制圖表課件,到最終現(xiàn)場匯報,通過學習優(yōu)秀經(jīng)驗、不斷激發(fā)創(chuàng)新思維,讓我在經(jīng)歷層層磨礪后遇見更好的自己。比賽獲獎也離不開學院課程團隊教學改革的不懈努力與生動實踐,讓我們深刻意識到:教學創(chuàng)新,永遠在路上!

吳薇

新文科組二等獎

吳薇老師及課程團隊以環(huán)境設計專業(yè)課程《建筑設計基礎》參加新文科組賽道。借助鄉(xiāng)土親情和地域距離優(yōu)勢,開發(fā)具有廣西民族地域特色的課程資源,借助智慧教學平臺構建“三融合四階梯六階段”的線上線下混合式教學課程體系,以“設計賦能鄉(xiāng)興,共筑地區(qū)發(fā)展”作為課程高階挑戰(zhàn)任務,聯(lián)合三江侗族自治縣人民政府和村落開發(fā)企業(yè)共同打造“有料—有趣—有情”的三有課堂。

獲獎感悟:此次獲獎,對我而言是極大的鼓舞。從校賽到區(qū)賽的半年里,一直在不斷優(yōu)化和打磨課程,盡管過程非常辛苦,但卻讓我在教學研究的路上又前進了一步。教學的創(chuàng)新不是一蹴而就,整個探索的過程恰似自己埋的一顆種子,需要長久的深耕與灌溉它才有可能開出花來。

申毅莉

新工科組二等獎

申毅莉老師及課程團隊以機械類課程《可編程控制器原理及應用》參加新工科組賽道。課程目標聚焦“問題導向,精技強能,知行合一,立德樹人”。采用“項目中心課程模式”,模塊化重組基礎,以真實工程驅動,融入思政,重構項目課程體系。全程運用“五星教學法”,輔以前沿交叉資源,助學生在實踐中深化理解、提升綜合能力。個性多元的考核評價體系全面評估成果,確保立德樹人目標的實現(xiàn)。

獲獎感悟:本次參賽是我教學認知的一次成長。從最初打磨報告的迷茫,到設計課堂的專注,再到現(xiàn)場匯報的沉著,我體驗從量變到質變的過程。以賽促教,以賽促學,比賽是催化劑,而教學與育人的精進,是一場需要恒心的修行。獲獎也離不開學校教務處、二級學院和課程團隊均給予我充分的幫助和支持。

陳宇翔

課程思政組二等獎

陳宇翔老師及課程團隊主講《鋼琴與歌曲伴奏》、《鋼琴主修》、《中國風格鋼琴作品精講》等核心課程。 她深耕鋼琴教育領域,將15年豐富的鋼琴教學經(jīng)驗及6年高校執(zhí)教經(jīng)歷融入課程,致力于在教學中積極創(chuàng)新教學模式,融合現(xiàn)代教育技術手段,在專業(yè)技能教學中激發(fā)學生的藝術創(chuàng)造力與跨文化理解力。 其教學實踐顯著提升了學生的藝術表現(xiàn)力、文化自信及綜合音樂素養(yǎng)。

獲獎感悟:第五屆全區(qū)高校教師教學競賽已圓滿結束,回望來路,從三年前懵懵懂懂作為一名團隊成員參加校賽開始,一路走到省賽的舞臺。期間,我所在的學院、教研室和同事們給予了全力的支持,竭力為我團隊創(chuàng)造良好的備賽條件。學校不斷圍繞如何上好一門課、如何做一名優(yōu)秀的高校教師,對我們進行反復的培訓和打磨。在一位位學養(yǎng)深厚、經(jīng)驗豐富的專家們的悉心指導下,我慢慢感受到高等教育的博大精深,領悟到課程思政教學的原理和方法,體會到教師這個職業(yè)的責任和神圣。一路走來,我在家鄉(xiāng)梧州學院這篇肥沃的土壤里汲取養(yǎng)分,同時每一點滴小小的進步,都凝聚著各級領導、專家和同事的心血、汗水和默默付出,更離不開學生們對學習的熱情和共同創(chuàng)新的活力。成績公布,幸而未辱使命,感恩之心,難以言表,我將繼續(xù)做好教學工作,站好三尺講臺,為學生的成長貢獻自己的綿薄之力。

鄭照紅

產(chǎn)教融合組二等獎

鄭照紅老師及課程團隊以《刑事訴訟法學》課程參加產(chǎn)教融合賽道的比賽。該課程在教學創(chuàng)新中實現(xiàn)了以下突破:構建“三融合”育人資源體系;打造智慧化教學平臺,整合線上線下資源,實現(xiàn)項目化教學;建立校地協(xié)同“雙向度”能力評價機制。最終形成校地協(xié)同、雙師共育的“三階一體”課程模式,精準培養(yǎng)“德法兼修”的應用型法律專門人才。

獲獎感悟:本次比賽,從材料的準備、打磨,到“其實可以做得更好”的心態(tài)下提交作品,再到參加現(xiàn)場匯報,確實是一個“磨”人的過程,但通過本次參賽,也讓我堅信“其實我們可以做得更好”!課程團隊將持續(xù)深化“校地協(xié)同+數(shù)智賦能”的課程建設,為新時代“德法兼修”法治人才培養(yǎng)持續(xù)發(fā)力!

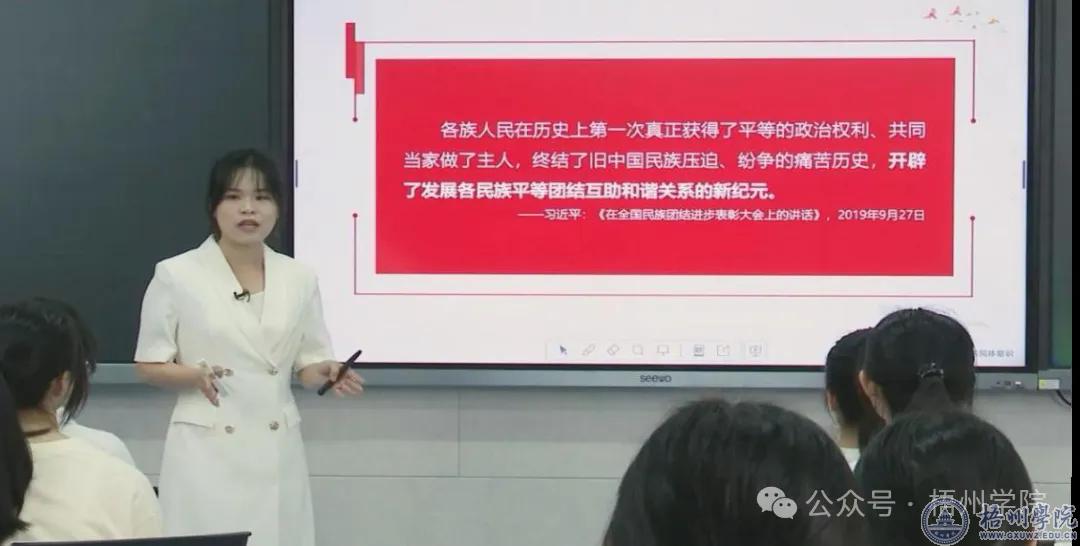

程美慧

基礎課程組三等獎

程美慧老師及課程團隊的《鑄牢中華民族共同體意識》課程聚焦解決“入腦難”困境,以廣西非遺為鑰,開啟文化共鳴,讓民族基因“活”起來。課堂中,六堡茶的千年茶韻化作“民族團結”的生動詮釋,AI技術復原的銅鼓紋樣解碼出“多元一體”的歷史密碼。同時依托實踐項目,讓學生展示廣西工程建設成就,用鏡頭記錄下“石榴籽”盛景,用剪紙搭建出“五認同之花”。課程將思政課理論轉化為可觸摸的現(xiàn)實溫度,課程創(chuàng)新實踐的有效性,讓學生在鮮活實踐中更好地理解中華民族共同體意識。

獲獎感悟:作為一名初登教創(chuàng)賽舞臺的青年教師,得知獲獎的瞬間,那些奮斗的日夜,如電影般在眼前流轉。這份榮譽不僅是對課程創(chuàng)新實踐的肯定,更讓我堅信:教育的力量,始于腳下熱土,終抵星辰大海。“新時代中國青年處在中華民族發(fā)展的最好時期,既面臨著難得的建功立業(yè)的人生際遇,也面臨著‘天將降大任于斯人’的時代使命。”這激勵我:教育創(chuàng)新不僅需扎根中國大地,更需匯聚青年力量,促進青年在中國大地的鮮活實踐中,讀懂中華民族共同體意識的時代回響,為實現(xiàn)中華民族偉大復興的中國夢而不懈奮斗。

練遠媚

新文科組三等獎

練遠媚教師課程團隊在《聲樂》課程建設中針對不同年級實施差異化創(chuàng)新實踐。面向大一學生(聲樂Ⅱ)1對4小組課《廣西民歌的演唱》,采用學生“3演唱者 + 1伴奏者”的主導協(xié)作模式,深度融入“民族團結”主題的思政教育,重構教學流程形成“演 + 講 + 彈”整合型教學模式。面向大二學生(聲樂Ⅲ)1對2小組課《古詩詞歌曲的演唱》,實施學生“1唱 + 1彈”主導機制,圍繞“中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承”思政目標,探索 “聲樂主課 + 鋼琴與歌曲伴奏課程”跨課程融合模式,整合人工智能(AI)技術賦能教學。通過“沉浸式教學”,該課程有效促進學生對音樂作品文化內涵的理解和藝術表現(xiàn)力的提升,實現(xiàn)了課程的高階性目標。

獲獎感悟:特別感謝學校各級領導和團隊成員的大力支持與信任。從課程理念的萌芽到具體方案的實施,從資源的調配到課程的拍攝,正是有了學校這片鼓勵創(chuàng)新、包容探索的沃土,我們的聲樂課程改革才能得以生根發(fā)芽。也要感謝我的學生們的配合,是他們的智慧碰撞與通力協(xié)作,讓ai賦能融入聲樂課程創(chuàng)新的想法得以落地開花。

這榮耀,不止是賽場榮光

更是我校教育匠心賡續(xù)傳承、創(chuàng)新求索、筑夢未來的序章

以創(chuàng)新為炬,點燃課堂星火

以匠心為舟,載渡時代棟梁

育人之志不息,教學之新無界——

此即吾校育才答卷

文字 | 王芊惠、王藝蓉、陳可聰、受訪者提供

圖片 | 受訪者提供

排版 | 許蘭先

指導 | 趙婉斐

責編 | 梁志慧

主編 | 鄧小林

|

桂公網(wǎng)安備 45040302000045號

桂公網(wǎng)安備 45040302000045號